Яблоневая аллея — одна из тех, кто точно оправдывает название, хотя своё очевидное имя она получила позже всех других наших аллей. Рассказываем, как появилась эта аллея в нашем городе, кто её сажал и откуда яблоньки. А также о том, где ещё были яблоневые аллеи в Зеленограде.

Проезд между улицей Юности и Центральным проспектом, разрезавший надвое 3-й район появился, согласно планам застройки, в 1960-х годах. Окрестные 4-х-5-тиэтажные дома не придавали улице никакой особенной выразительности, и все же она была уютной, обжитой и довольно зеленой.

Сейчас этот вид уже трудно узнать. Справа в глубине снимка хорошо виден корпус 328 — «кошкин дом», как называли его зеленоградцы. Это были дома гостиничного типа с малогабаритными квартирами площадью 9 и 14 кв.м, с совмещенным санузлом и кухонькой 2,5-3 метров. Горожане про эти квартиры говорили: «ванна сидячая, кухня стоячая».

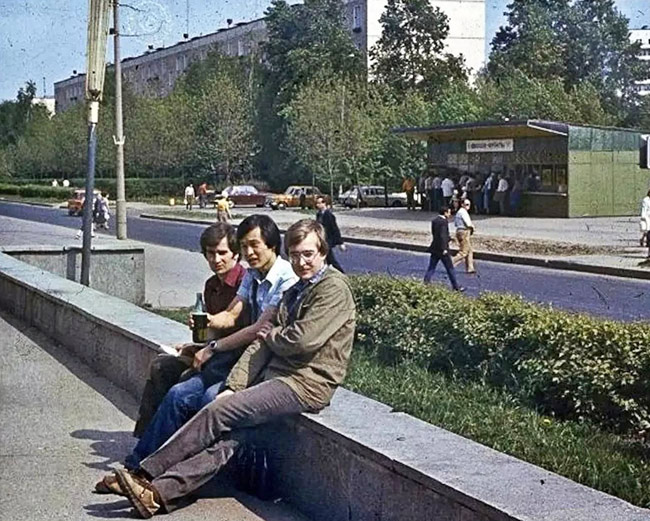

Главным центром притяжения зеленоградцев на этой улице был 3-й Торговый центр, построенный в 1967 году. Там находился продуктовый магазин с аквариумами, кафе «Светлячок» с живой музыкой, а позже кулинария с богатым ассортиментом полуфабрикатов и рюмочной, «Детский мир», ателье, пункт приема стеклотары и прочие «объекты соцкультбыта».

В этом же здании с другой стороны находился открытый в 1967 году и всего полгода просуществовавший молодёжный клуб «Вече», переименованный вскоре в тихий и добропорядочный лекторий Дом знаний, где давали концерты Владимир Высоцкий, Георгий Вицин, выступал режиссёр «Ну, погоди!» Вячеслав Котеночкин, и многие другие. Впрочем, новое название не прижилось, и народ ещё лет двадцать ласково называл этот дом «Вече».

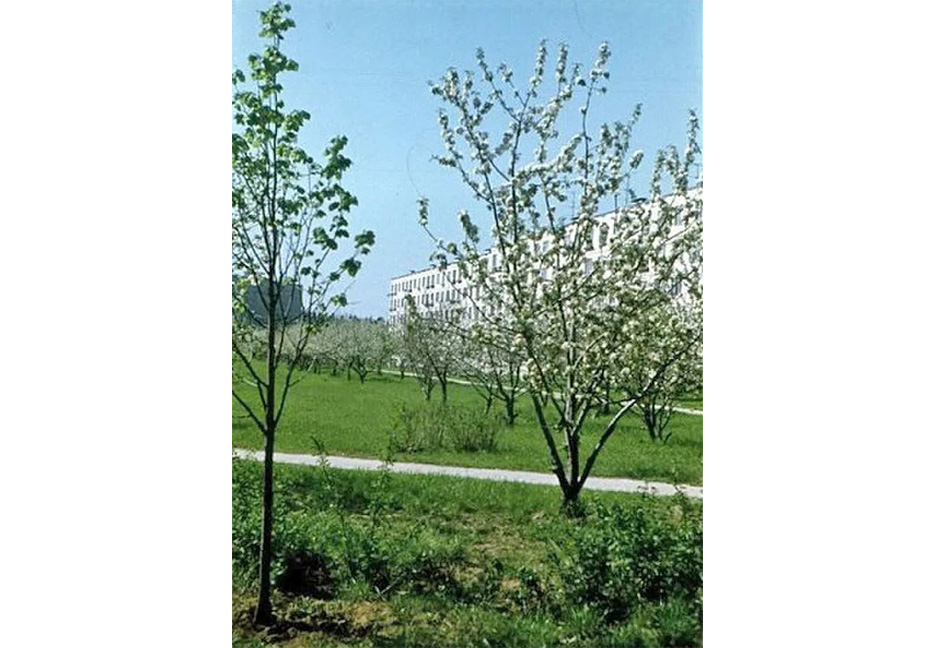

По данным музея Зеленограда яблоневую аллею в безымянном проезде посадили в начале 1970-х годов. А саженцы привезли из Клинского района. Однако старожилы Зеленограда рассказывают, что яблони на эту аллею были перенесены из фруктового сада, который рос в начале 1960-х годов во 2-м микрорайоне неподалеку от 200-х корпусов. Там была автобусная остановка, которая так и называлась — «Фруктовый сад».

Фруктовые сады коллективного пользования были частью «зеленой архитектуры» города, и проектировались градостроителями наравне с жилой и промышленной застройкой в каждом районе. Сад во 2-м районе занимал около 4 га и служил местом отдыха горожан, а также своеобразным буфером, между жилыми кварталами и коммунальной зоной.

Ещё в конце 1950-х, когда город-спутник Москвы существовал только на чертежах и макетах, предполагалось, что застроят его малоэтажными домами — «чтобы деревья были выше крыш», а жителям дадут индивидуальные земельные участки с выходами на них прямо из квартир. Позже оказалось, что задумка невыполнима — обеспечить всех горожан земельными наделами не получится, и потому было предложено разместить вдоль кромки лесов по границе микрорайонов коллективные фруктовые сады, где желающие могли бы получить по 100-75 кв.м земли для посадки фруктовых деревьев, цветов или ягод. И сады посадили.

Но в 1962-м вектор развития города изменился, в нём создали Научный центр, началось строительство институтов и предприятий микроэлектроники, и коллективные сады уже не вписывались в новую концепцию. Поэтому деревья из них «направили» на озеленение дворов и проездов в микрорайонах.

«Мы эту аллею сажали в 1966 году с нашей классной руководительницей Зинаидой Ефимовной, преподавателем по биологии, — вспоминает Михаил Марков. — Посадили деревца от 609 школы до 3-го Торгового центра».

Присмотритесь, яблоньки уже посажены по обеим сторонам улицы.

Кстати, безымянный проезд в 3-м районе стал далеко не единственной в городе яблоневой аллеей. Аналогичные посадки появились и в 6-м районе — во дворе между длинными пятиэтажными корпусами 611 и 614.

Со временем яблони окрепли и разрослись, каждую весну радуя горожан обильным цветением, а осенью крепкими горьковатыми яблочками.

Время от времени деревца подсаживали, заменяя засохшие, и постепенно посадки продлили на весь проезд до самого Центрального проспекта. В общей сложности высадили более сотни деревьев.

«Я училась в 805 школе, — рассказывает Людмила Горячева, — и мы каждую весну приходили сюда на субботник, ухаживали за этими яблоньками».

«В 1980-х ребят из средних и старших классов с 6-го по 9-й привлекали к уходу за яблонями, — вспоминает Галина Мазина. — Мы выпалывали сорняки вокруг деревьев, подвязывали ветки, присыпали землей оголившиеся после снеготаяния корни».

«Яблоки созревали во второй половине лета, — говорит Владимир Кондрашов, — они были уже задичавшие, твердые, горьковато-сладкие. Пацанами мы их срывали и ели, часто даже не дожидаясь, пока поспеют. Да и мужики, бравшие пиво в овощной палатке напротив 3-го Торгового центра, яблочком на закусь не брезговали».

В апреле 1993 года Зеленоградский горсовет принял решение назвать «участок дороги от школы №609 до Центрального проспекта» Яблоневой аллеей. Так, к шести уже имевшимся в городе аллеям с «природными названиями» добавилась еще одна. К сожалению, названием дело и ограничилось. В 1990-х, да и в 2000-х деревья росли как придётся, городские службы за ними не ухаживали, кроны не формировали, разве что обрезали ветки, которые мешали или засохли — обычная история для всего постсоветского времени.

Яблоневая аллея существует в нашем городе уже более полувека. За это время многие деревья состарились, хотя при хорошем уходе могли бы прожить ещё столько же. Часть из них срубили, другие подвергли варварской обрезке. Взамен отживших яблонь в 2014—2016 годах на аллею подсаживали новые, в том числе и розовые яблони Недзведского. Но старые ещё живые яблони больны и сильно запущены, так что привести их в порядок, по мнению эксперта, которого «Зеленоград.ру» пригласил в 2022 году для обследования этих деревьев, уже едва ли возможно.

Сейчас уже речь может идти не о приведении аллеи в порядок, а о её возрождении, иначе вскоре от неё останется одно название.